di Carlo SANTULLI*, Cristiano FRAGASSA**, Hyun-Jae SHIN***

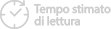

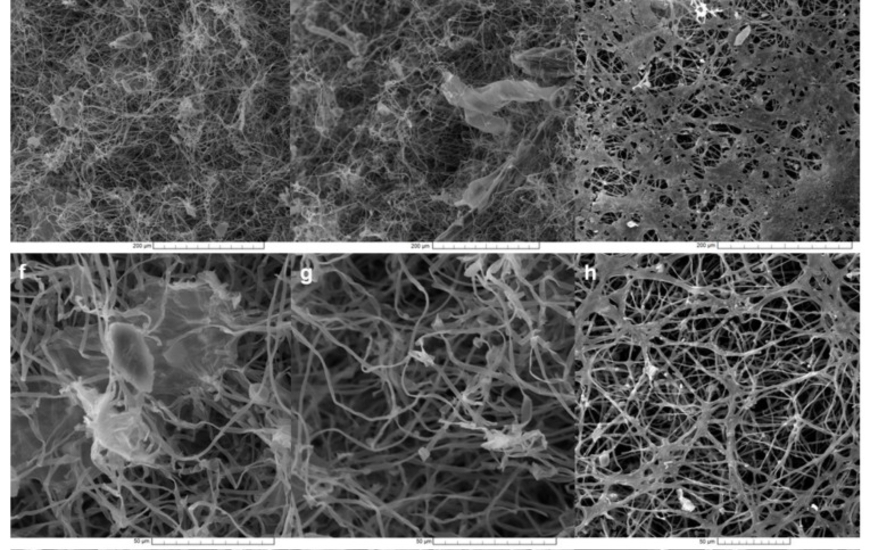

L’introduzione di materiali basati su risorse biologiche sta modificando radicalmente la concezione di sostenibilità nell’industria dei materiali. L’impiego delle strutture miceliari dei funghi, integrate con matrici a base bio, genera soluzioni capaci di unire leggerezza e resistenza, proprietà isolanti e stabilità termica, biodegradabilità controllata e durabilità nel tempo. Ciò che li distingue dai materiali convenzionali non è solo la capacità di eguagliarne talvolta le prestazioni, ma di offrire vantaggi ambientali misurabili lungo tutto il ciclo di vita, trasformando scarti agricoli e sottoprodotti a basso valore in risorse di alto profilo tecnologico.

Dal punto di vista industriale, i benefici sono molteplici. In primo luogo, la riduzione del peso rispetto ai compositi a base vetroresina o polimeri convenzionali può raggiungere valori dell’ordine del 20%, con conseguenti risparmi energetici significativi nei settori in cui la massa è un fattore critico. Questo può avere implicazioni dirette in campo automobilistico, aeronautico e dei trasporti in generale, dove la leggerezza si traduce immediatamente in minori consumi e ridotte emissioni. In secondo luogo, l’impiego di risorse rinnovabili e riciclabili consente di rispondere a esigenze normative sempre più stringenti, oltre che a richieste di mercato incentrate su criteri ESG e green economy.

L’aspetto acustico e termico non è meno rilevante: la struttura interna dei materiali miceliari permette un naturale smorzamento delle vibrazioni e una dispersione controllata del calore, caratteristiche che li rendono ideali per applicazioni in edilizia, design degli interni e sistemi di isolamento. La loro resistenza al fuoco, modulabile tramite additivi bio-compatibili, amplia ulteriormente i campi di impiego, consentendo di soddisfare standard di sicurezza anche nei settori più regolamentati.

Dal lato ambientale, i vantaggi si manifestano già a monte, attraverso la valorizzazione di residui agricoli quali canapa, foglie di gelso, lolla di riso o sottoprodotti della filiera olivicola, utilizzati per ‘alimentare’ i funghi in rapida crescita. Ciò permette di ridurre la pressione sulle discariche, limitare la combustione a cielo aperto di scarti agricoli e generare nuove catene del valore a livello locale. L’efficienza di valorizzazione di tali residui può raggiungere livelli prossimi all’80%, dimostrando come rifiuti apparentemente marginali possano essere trasformati in risorse strategiche.

Dal punto di vista del mercato, le potenzialità di diffusione sono enormi. Nel comparto della mobilità sostenibile, la sostituzione di componenti interni con versioni alleggerite e biodegradabili rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle case automobilistiche di ridurre peso, consumi e impatto ambientale. In edilizia, pannelli e moduli realizzati con questi biocompositi possono offrire soluzioni più salubri e sostenibili, rafforzando la resilienza degli edifici e riducendo l’impronta ecologica delle costruzioni. Nel settore dell’arredamento e del design, la possibilità di modellare forme complesse e personalizzate con finiture naturali rappresenta un’occasione per innovare linguaggi estetici e funzionali, soddisfacendo al tempo stesso la crescente domanda di prodotti eco-friendly.

La dimensione internazionale del mercato dei biomateriali conferma questa traiettoria: il comparto è stimato in crescita a doppia cifra annua, trainato da politiche pubbliche di sostegno e da investimenti privati in tecnologie verdi. La progressiva introduzione di regolamentazioni sul riciclo, sulle emissioni e sulla riduzione della plastica monouso contribuisce a rendere sempre più rilevante l’adozione di soluzioni bio-based ad alte prestazioni. La prospettiva di ridurre del 25% la carbon footprint rispetto ai materiali equivalenti convenzionali diventa un vantaggio competitivo immediato per i produttori che scelgono di adottarli.

Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dalle opzioni di fine vita. Compostabilità, riuso e recupero materiali garantiscono la possibilità di reinserire i biocompositi in cicli produttivi successivi, riducendo drasticamente i costi e l’impatto della dismissione. In un contesto industriale dove i costi di smaltimento e le responsabilità ambientali incidono in maniera crescente, questa caratteristica costituisce un fattore strategico per le aziende.

Sul piano sociale ed economico, la diffusione di tali materiali è in grado di generare nuove filiere, favorendo l’occupazione locale e la creazione di professionalità specializzate. La necessità di competenze trasversali – che spaziano dalla biotecnologia alla scienza dei materiali, dalla chimica verde al design industriale – stimola la formazione di una nuova generazione di esperti in grado di operare all’intersezione tra sostenibilità e tecnologia. Questo impatto formativo e occupazionale è parte integrante del valore aggiunto generato, poiché consolida un tessuto di conoscenze e capacità trasferibili anche ad altri settori emergenti.

Infine, l’aspetto comunicativo e simbolico non è trascurabile. L’adozione di materiali derivati dal micelio e da risorse agricole locali diventa veicolo di un messaggio di forte valenza culturale: il superamento della dicotomia tra natura e tecnologia. Proporre sul mercato prodotti che incorporano residui vegetali o sottoprodotti agroalimentari significa mostrare come l’innovazione possa trarre linfa dal recupero e dalla valorizzazione delle risorse già esistenti, orientando l’opinione pubblica verso scelte di consumo più consapevoli e sostenibili.

* Università di Camerino

** Università di Bologna

*** Chosun University (Corea del Sud)

-

-

02 settembre 2025